高校科研管理系统的构建与校园发展的协同效应

在高等教育快速发展的今天,高校科研管理系统的深度应用正成为推动校园综合实力提升的重要引擎。尤其在区域经济与文化特色鲜明的地域,这一系统通过资源整合、流程优化与成果转化,与地方发展需求紧密联动,形成了独特的协同效应。

1. 服务地方产业,强化科研导向

以地域产业需求为锚点,高校科研管理系统能够精准对接地方经济特色。例如,东部沿海地区高校可依托系统动态追踪区域科技型企业的技术痛点,推动产学研合作;中西部高校则可通过系统整合本地生态资源,助力传统产业升级。这种“因地制宜”的科研管理模式,既提升了高校的社会服务能力,也为地方经济注入创新动能。

2. 优化资源配置,激活创新生态

系统通过智能化管理科研项目、经费及人才资源,打破了传统“信息孤岛”。例如,东北地区高校可借助系统实现跨学科团队组建,加速寒地农业、冰雪经济等领域的研究;西南高校则可联动民族文化研究资源,促进特色学科建设。这种高效协同机制,为校园创新能力提供了可持续的底层支撑。

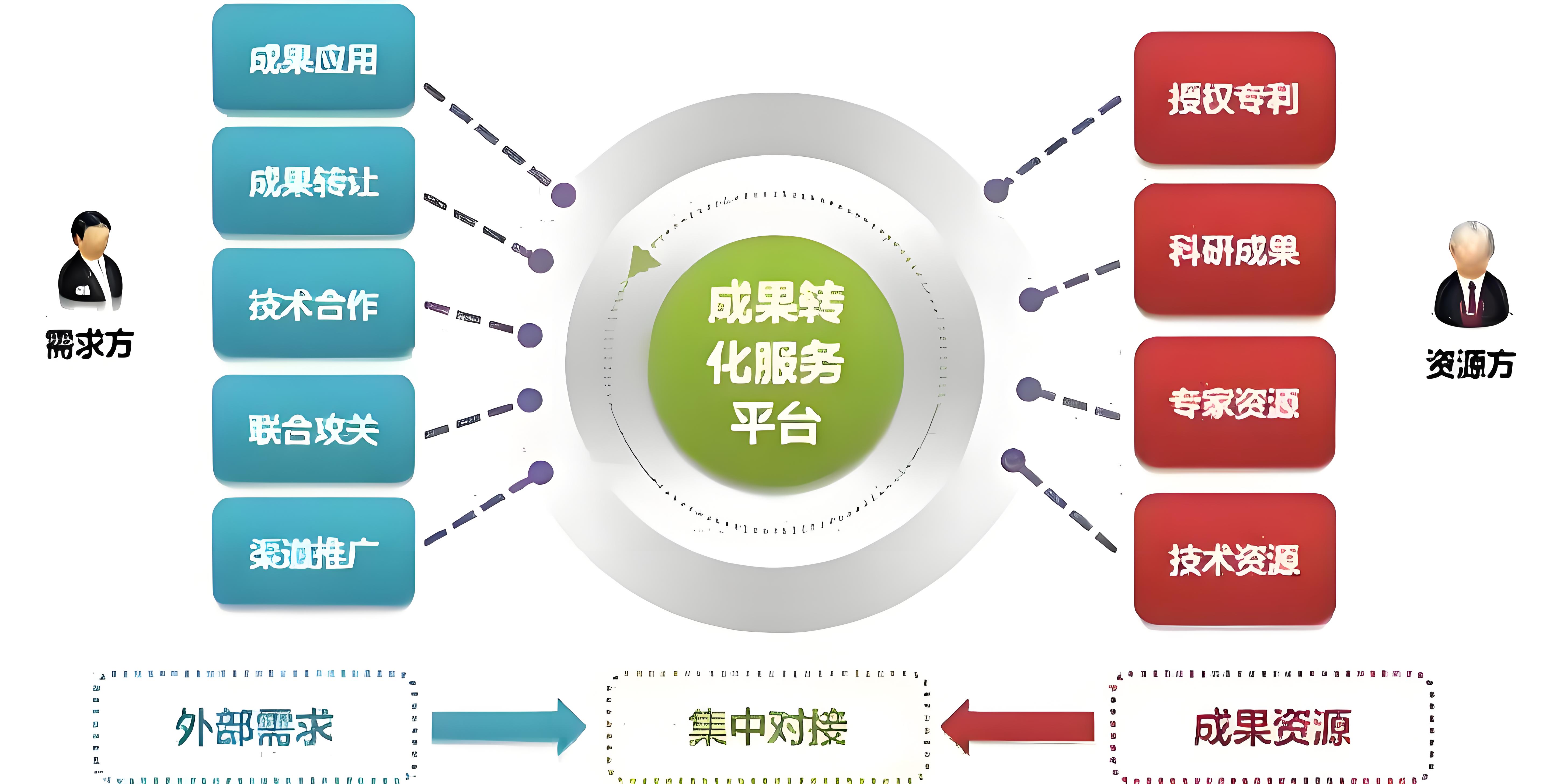

3. 推动成果落地,构建校地共生关系

科研成果转化是校园与地方发展的重要交汇点。科研管理系统通过全流程追踪技术孵化、专利管理与校企对接,帮助高校将“实验室成果”转化为“生产线方案”。以长三角地区为例,多所高校已通过系统构建起“需求发布—技术攻关—产业应用”的闭环生态,成为区域科技创新的策源地。

4. 文化传承与科研创新的双向赋能

在历史文化底蕴深厚的地区,高校可依托系统建立特色文化研究数据库。例如,黄河流域高校通过系统整合考古发现、非遗保护等数据资源,既为科研提供多维视角,也为地方文旅产业升级提供学术支撑,实现文化价值与科研价值的共振。

作为校园数字化转型的核心载体,科研管理系统正以“精准适配、动态响应”的特性,重塑高校与地方发展的互动模式。它不仅是一套工具,更是连接学术探索与社会需求的桥梁,为高校在区域发展格局中找准定位、释放潜能提供了全新路径。